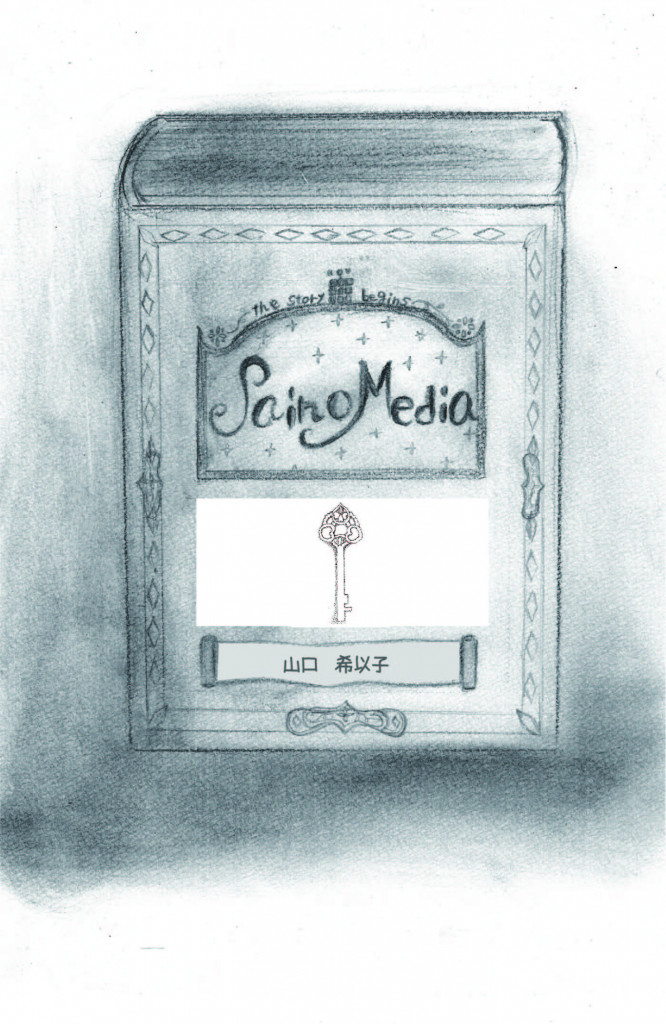

SainoMediaサイドストーリー (希以子)

山口 希以子

37歳。

独身。

そして無職。

この歳でこれはひどいもんだと履歴書を書きながら、希以子は伸びをしながら苦笑した。

カチ カチ カチ

一人暮らしの暗い部屋には、時計の音がよく響く。

「時は勝手に進むのに私は置いてきぼりだなぁ」

希以子は暗闇に向かって呟く。

でもその文句には誰も答えない。

希以子はカーテンを開けて、月を見上げた。

月はいつもどおりそこにあって、希以子を静かに照らした。

始まりがあれば終わりがある。そんなことは当たり前だ。

だけど、頭の隅では、当たり前の毎日が続くと思っていた。

でもそんな日々は幸せだったと改めて噛みしめる。

見上げた夜空は、ネオンで星は見えなかった。

「今の自分は今の暗闇の空みたい」

希以子はため息交じりに呟いた。

暗闇の空には月だけがポッカリ浮かんでいた。

―こんな月みたいに、光があればいいのに。

暗闇を突き破るように、電話が鳴った。

希以子は急いで携帯電話を探す。

やがて、月と太陽は交代して、朝がやってくる。

今日も新しい1日が 始まる。

希以子は、アパートの鍵をかけて待ち合わせの喫茶店に急ぐ。

道中、会社に向かう出勤中らしき人とすれ違う。

希以子はいつも向かうところがある人が、ちょっと羨ましくなった。

でも今日は久々に会う友人がいることに、少しだけ気分が浮きだつ。

待ち合わせは昔懐かしい感じの、蔦の絡まったレンガ造りの喫茶店だった。

カラン

カウベルのようなドアベルとともに、いらっしゃいませの声。

「キイちゃん!こっちこっちー」

男性が奥から立ち上がって、希以子を呼んだ。

希以子は、手をあげて男性に近づく。

「あれっ。義光!もう来てたんだー早かったね」

希以子は、そう言いながら、男性の向かい側のソファーに腰をおろした。

「あ!ディスタンスだった!」

男性は希以子から斜めに少し離れた位置に座り直した。

希以子と義光 ―内村 義光―は大学からの付き合いだ。

なんでも略すところは義光らしいな、変わらない人柄にちょっと希以子はほっとした。

店員が、お水とおしぼりを希以子の目の前に置いた。

希以子はコーヒー好きで、いつもはカフェラテを注文するが、あいにく無いようだった。無難にブレンドコーヒーを注文した。

「久々だよねー!義光は会社員なのに会社立ち上げたんだって?」

メニューを閉じて義光に向き合う。

「そうなんだよ。今は2足のワラジだけど、そのうち独立も考えてるんだ。で、電話で相談したことなんだけど、、」

希以子は、この前の電話の内容を思い出しながら、その話題来たなとちょっと黙ってから、少し重たい口を開いた。

「正直さ」

「うん」

「企画の意図はいいと思うけど、、」

「やっぱり?!キイちゃんならそう言ってくれると思ってた!」

「でも、、かなり難しいと思うよ」

「わかってるよ!でも新会社で初の企画だから、挑戦したいんだよ!」

義光が熱を帯びた声で言った。

「そりゃそうだろうけど、、」

希以子は押された感じで、つぶやいた。

義光の“わかってるよ”は正直あまり信用できないことを希以子は大学時代から知っていた。

「こんな時代だからこそ、新たにチャレンジしたい人の背中をちょっとでも押せたらと思うんだ。挑戦する人たちだけじゃなくても、明日の活力になるようなそんな小説を集めたサイトを作りたいんだよ。本棚みたいに、その時の気分で読めるような気軽な感じの」

離れて座っていても熱意はひしひし伝わってきた。

「お待たせいたしました」

コーヒーが置かれ、希以子を心地よい香ばしい香りが包む。

「とりあえず、俺自身の事を小説仕立てで書いてみたんだけど、読んでくれる?キイちゃんが昔、絵本作家に憧れていたって言ってたから、文章とかセンスあるかと思って」

「いやいや!絵本作家って幼稚園の時だよ!センスなんかないよ」

無職だし。

これはさすがに言葉を飲んだ。3ヶ月前、7年勤めたお店が潰れた事は、いまだに希以子の中では消化しきれてなかったから。

「いいからさ!とりあえず読んでみてよ」

義光が紙を数枚束ねた自作の小説を差し出してきた。

希以子は正直、どうしよう、面倒なことに巻き込まれるんじゃないかと、うっかりここまできてしまった自分を少し呪った。

コーヒーを一口飲んで、ページをめくった。

「どう?」

待ちきれない様子で義光がたずねてきた。

「そうだねぇ。読みやすい文章だとは思うよ」

「ただ」

「ただ?」

「これ、私も書いてみていい?」

ついそんな言葉が口をついて出た後、希以子はしまったと思った。